编者按:

据多方核实,知名学者许倬云先生于2025年8月4日清晨在美国匹兹堡去世,享年95岁。

许倬云,1930年生于中国福建厦门,祖籍江苏无锡,历史学家,美国匹兹堡大学历史学系荣休讲座教授、中央研究院院士。许倬云学贯中西,先后执教于中国台湾、美国和中国香港的多所高等院校,善于运用社会科学的理论和 *** 治史,研究领域主要在中国文化史、社会经济史和中国上古史,其代表著作包括《中国古代社会史论》《汉代农业》《西周史》《万古江河》等。

许倬云是生活在中西两个文明系统之间的人物,他既沐浴着中国旧文化的夕阳,同时又接受了西方现代知识系统的训练,这种中西之间的学习与生活经验,赋予了他治学的更大特色。许倬云虽以中国古代社会文化史为研究重心,但他的目光从未局限于中国古老的过去,他从这个国家的过去看向它的未来,又从这个国家出发,观察整个人类社会的历史与发展。

以下文字为学人Scholar汇编整理。

一、旁观者

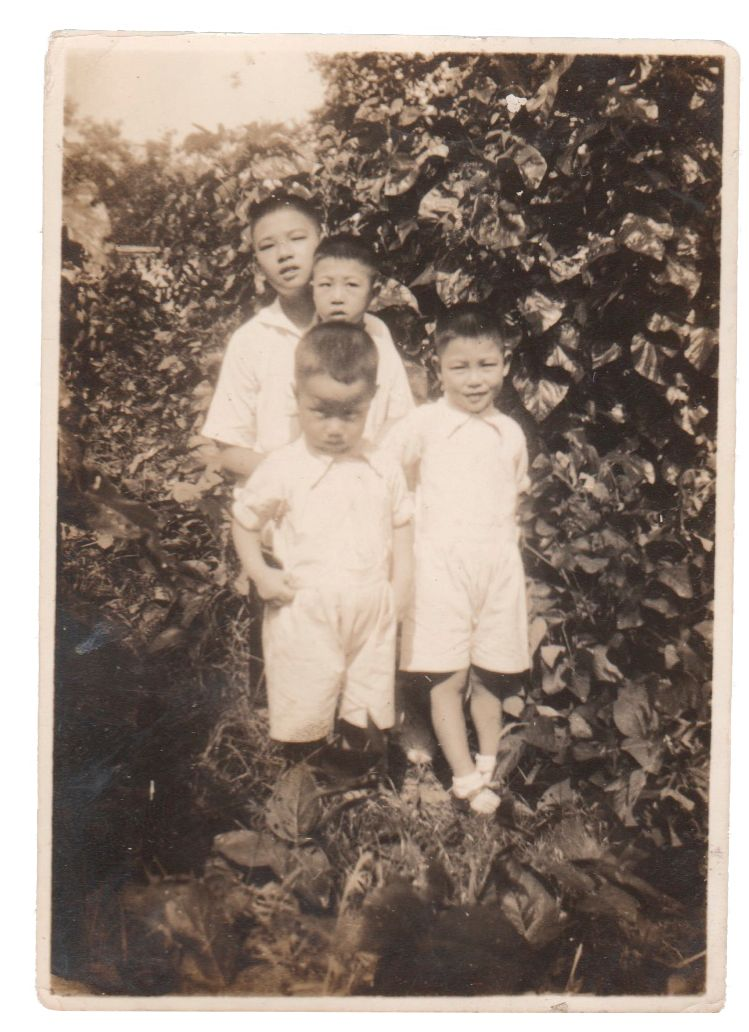

1930年9月3日,许倬云出生于江南世族大家。不幸的是,他生来身体便有残疾,四肢先天畸形,手脚内翻,需要借助双拐才能走路。而与他同时出生的孪生弟弟许翼云却身体健全,这种现象在医学上也非常罕见。这样的身体状况,让许倬云没法像其他孩子那样接受正常教育。幸运的是,许倬云出生在一个大家族中。他的兄弟姐妹有八个,哥哥姐姐们对他非常照顾,时常回答他看书时的疑问,父亲的书架上也有许多史地方面的图书可供他随时取阅。

抗战时期的许氏四兄弟

许家的几个孩子几乎都卓有成就。许倬云的孪生弟弟许翼云学习化工专业,后来成为台北大学化工系教授;他的长姐许留芬学经济,是台北商专的会统科主任,也是著名华人歌手王力宏的奶奶。作为王力宏的舅公,许倬云也曾在讲座上调侃道:“王力宏你们知道吧,他是我外孙,唱的歌挺肤浅的。”

王力宏与舅公许倬云先生

许倬云的父亲许凤藻是清末海军军官,后是国民 *** 的海军将领,曾参加过辛亥革命。许凤藻一方面受家中的传统教育,一方面受英国海军绅士风度的熏陶,虽为武将,却很有人文学术素养。1937年全面抗战爆发,许倬云家人住在相当靠近前线的湖北,年年不断避难。他的兄弟姐妹跟着难民学校步行几千里迁移, 两三个月换一个地方。许倬云则随父母搬来搬去。父亲每天读报以后,会在地图上插上大头钉,思考战局的情况会如何, 他不仅关心中国战场的战况,也注意欧洲战场的情况。年幼的许倬云经常待在父亲旁边,父亲会不时将他的意见简要地告诉儿子;这一每天发生的父子谈话,对许倬云一生的学习兴趣产生了极大的影响,“总结言之,我虽然在抗战期间失学甚久,其实因祸得福,获得一些一般少年无法得到的机会” 。

“抗战是我非常重要的记忆,看见人家流离失所,看见死亡,看见战火,知道什么叫饥饿,什么叫恐惧,这是无法代替的经验。”

清末海军军官留影,后排左二为许父凤藻公

1937年,抗日战争全面爆发,童年时期的抗战经历让许倬云终身难忘。

由于身体的伤残,他无法像别的小孩子那样奔跑玩耍,年幼的他,总是被安放在石墩或小板凳上,旁观生活:

“八年抗战除了最后一年多在重庆安顿以外,都是跑来跑去,因此,我幸运地看到了中国最深入内地的农村,看见最没有被外面触及的原始原貌,不但是山川胜景,还有人民的生活。作为旁观者,我常常被摆在一个土墩上、石磨上,搬个小板凳,看着人家工作,所以我对农作的每个细节都可以细细地看。”

后来在完成关于中国古代农业社会的重要著作《汉代农业》时,童年在中国内地各处逃难的经历,给了许倬云别人无法拥有的优势,因为他曾彻底地观察、了解过农民的生活,了解农村的社会组织,他知道真正的农作是什么样的。

“我们住在江防司令部的所在地,这里的几个年轻海军军官带着*,准备划条小渔船半夜出发,连人带船去炸日本的军舰……我们为军官送行,半夜三更起来,说是廖队长要走了,母亲来送他,父亲以将军的身份向他行军礼,壮士一去不复返!这种经验,安然逃到重庆的人没有,余英时在安徽山里也没有。所以,我恨日本人。但是,我反对战争。”

少时经逢丧乱,许倬云目睹了日本军队在中国的残暴行径,这让青少年时期的他产生了非常强烈的民族情感。但随着年龄及阅历、知识的增加——尤其是他所从事的正是一种世界范围内的比较文化研究,他逐渐认识到民族主义情绪的局限,他意识到必须将这种强烈的感情控制在一定程度之内,否则便可能造成盲目和短视。

二、书斋内外

1946年许倬云随家人迁往无锡,在时任辅仁中学校务主任李康复的帮助下,他得到进入学校学习的机会。1948年,局势日趋紧张,许家决定迁往台湾。1949年,许倬云考取台湾大学外文系,但他入校的国文、历史成绩引起阅卷老师的注意,答卷被拿给校长傅斯年,傅斯年看了后说,应该去读历史系。一年后,在傅斯年亲自劝说下,许倬云转入历史系,从此一生以历史为志业。

傅斯年(1896年3月26日-1950年12月20日)

许倬云在台湾大学读书期间,傅斯年对他多所关注与勉励,让这位优等生在大学期间“得到一些颇为不同的待遇”,在许倬云的记忆里,这位校长非常“亲民”:

“他经常巡视学校各处,有时候在校园碰见,他到我们宿舍看我们吃什么饭,叹口气。他和司机在门口下棋,我们围着看。今天没有这种校长了。”

在台湾大学求学期间,傅斯年的一系列考古文章对许倬云影响甚大,台大其他老师,如劳贞一的秦汉史,李宗侗的先秦史,李济和凌纯声的考古人类学都给了他很大启发。

1953年许倬云从台湾大学毕业,进入台湾大学研究所读书。第二年,许倬云以之一名的成绩考取当时专为资助青年学子赴美留学而设立的李国钦奖学金,但出资人要求身心健全者才能获得奖金,台大校长钱思亮为许倬云感到不平,便请胡适出面募集奖金。1957年夏天,胡适四次去纽约郊区拜访了华侨徐铭信先生,最终劝他在捐给华美协进社的留美奖学金中拨一个人文奖学金名额给了许倬云。胡适虽没有直接给许倬云上过课,但他一直将胡适视为恩师。

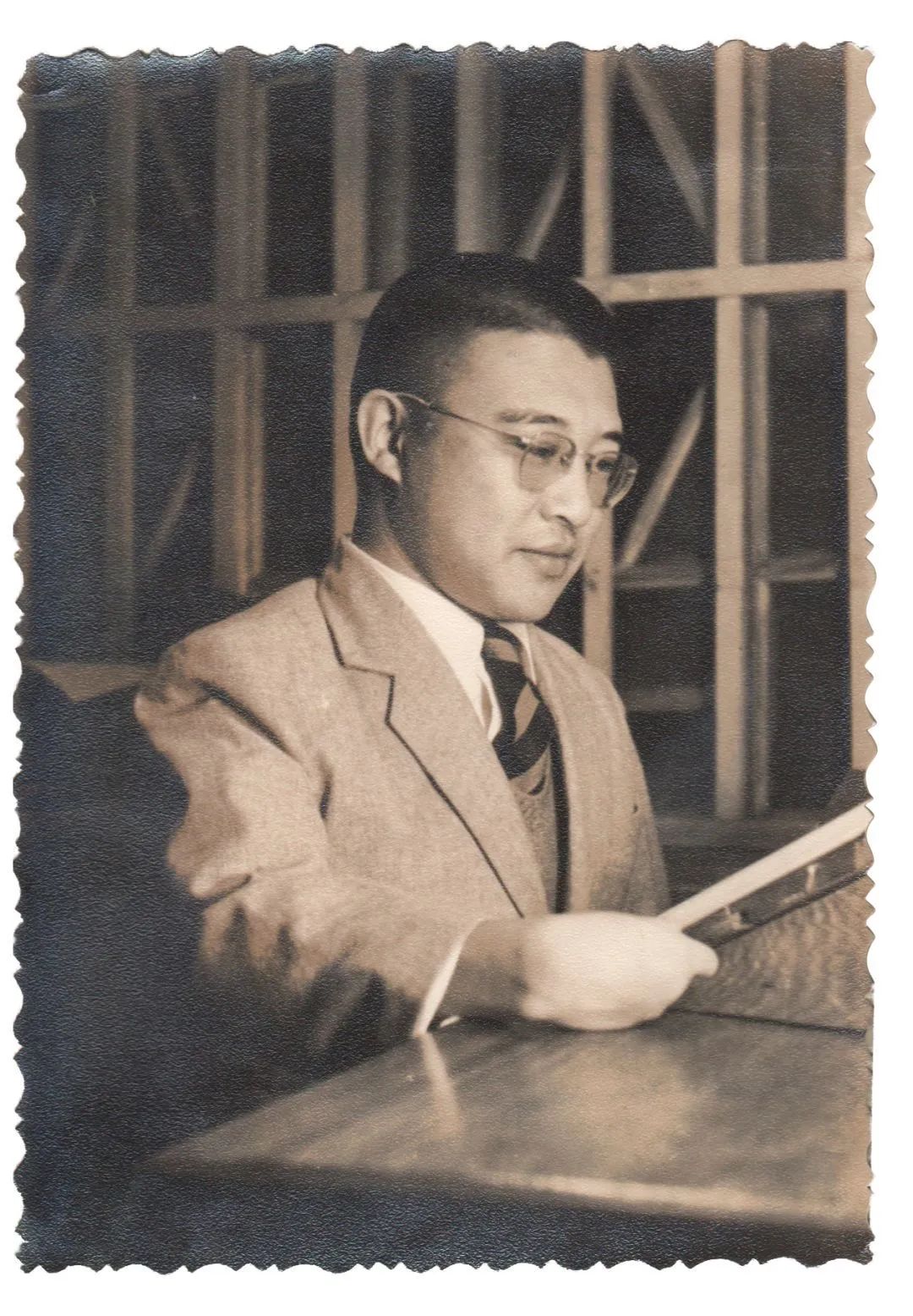

在芝加哥大学,许倬云师从顾立雅(Herrlee G. Creel)攻读博士学位。芝加哥大学学风开放,强调对学生问题意识的培养和训练。许倬云的课程完全由他按照兴趣安排,顾立雅和东方系并不对他做任何限制。于是,在专业以外,他选习埃及古代史、两河考古学、古代宗教学等课程。当时,韦伯理论正被芝加哥大学引入美国学术界,许倬云也选了Peter Blau 的“官僚制度”课程。这时,许倬云的学术经验已经相当庞杂,韦伯理论帮助他将许多杂乱的学科知识组合为一个比较完整的理论体系。以此为 *** ,他的研究工作,大致都是以不同学科的 *** 和角度,集中讨论一串专题。

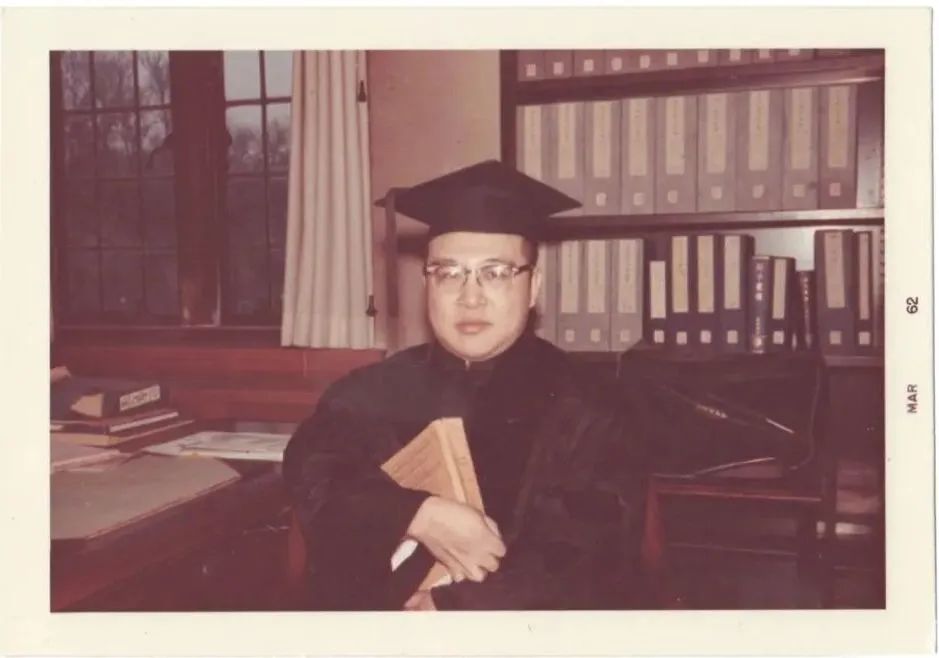

在芝加哥大学留影

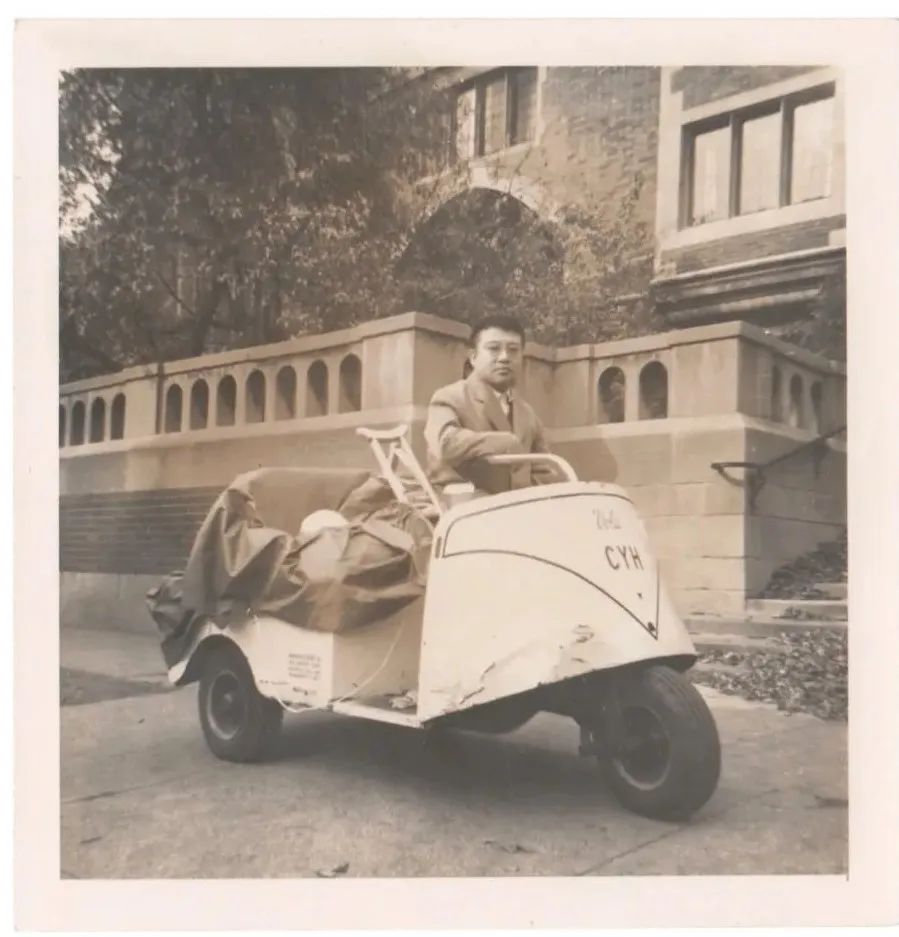

1960年代,世界各地思潮与运动风起云涌。此时的美国,深陷越战的热带丛林之中,国内的民权运动此起彼伏。许倬云并不是书斋内的学者,在研究功课以外,他也对校园之外的社会投去关切的目光。在芝加哥大学求学期间,行动不便的许倬云常开一个小电车,与神学院的学生一起去火车站接南方黑人,告诉黑人他们的权利在哪里,选举的时候他也跟当地学生一起去监督投票的情况。1962年毕业后回到台湾中研院史语所,他仍旧带着在芝加哥大学习来的自由主义风气,在 *** 的专制之下勉力维护学术的自由与独立。1963年2月,在《自由中国》停刊、雷震因“知匪不报”“为匪宣传”被判刑十年后,台湾学术界笼罩在一片沉闷的气氛之中,许倬云与一群关心时势、热爱学术的年轻朋友共同创办了《思与言》杂志,坚持民间立场,表达独立自主的精神。

1960年代,在台大任教期间

这一时段,李敖正在台湾大学读书,许倬云与李敖之间多所龃龉。在台湾,李敖是常人不敢轻易招惹的人物。2010年许倬云在大陆地区出版的谈话录中,提及“李敖聪明有余,没有章法,说谎、偷书,等到李敖要毕业时我不盖图章,所以他没毕业……”,以致后来引起李敖状告他诽谤的官司;而相应的,李敖在自己的书中对许倬云也颇多微词。

许倬云似乎并不认为,知识分子应该仅仅守住自己的书桌。在他后来的治学与研究中,他也写作了大量普及性的通史著作,向社会大众宣传学术成果,并参与设立各种奖学金,培养与提携后辈。他也用著作等身的学术成就证明,参与社会活动,似乎并不会对一个学者的学术生命产生损害。

许倬云曾在评价美国知识界时说道:

“现在美国没有知识分子,只有专家。本来享受了比别人更多的优待,就有责任付出更多,可是这批人没有自觉的责任感,也没有自觉的意识。没有知识分子就没有批判,批判与创造是两条腿,有一批人创造,有一批人批判。没有批判,这个社会就静止了。所以,知识分子要有自觉。不自觉,他就以专门的学问去换功名利禄。”

而这样的问题,似乎并不仅是美国学界才有。

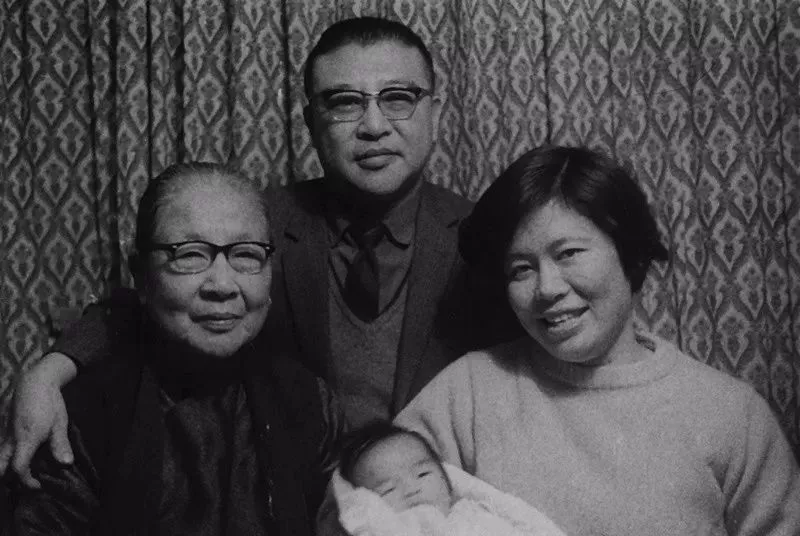

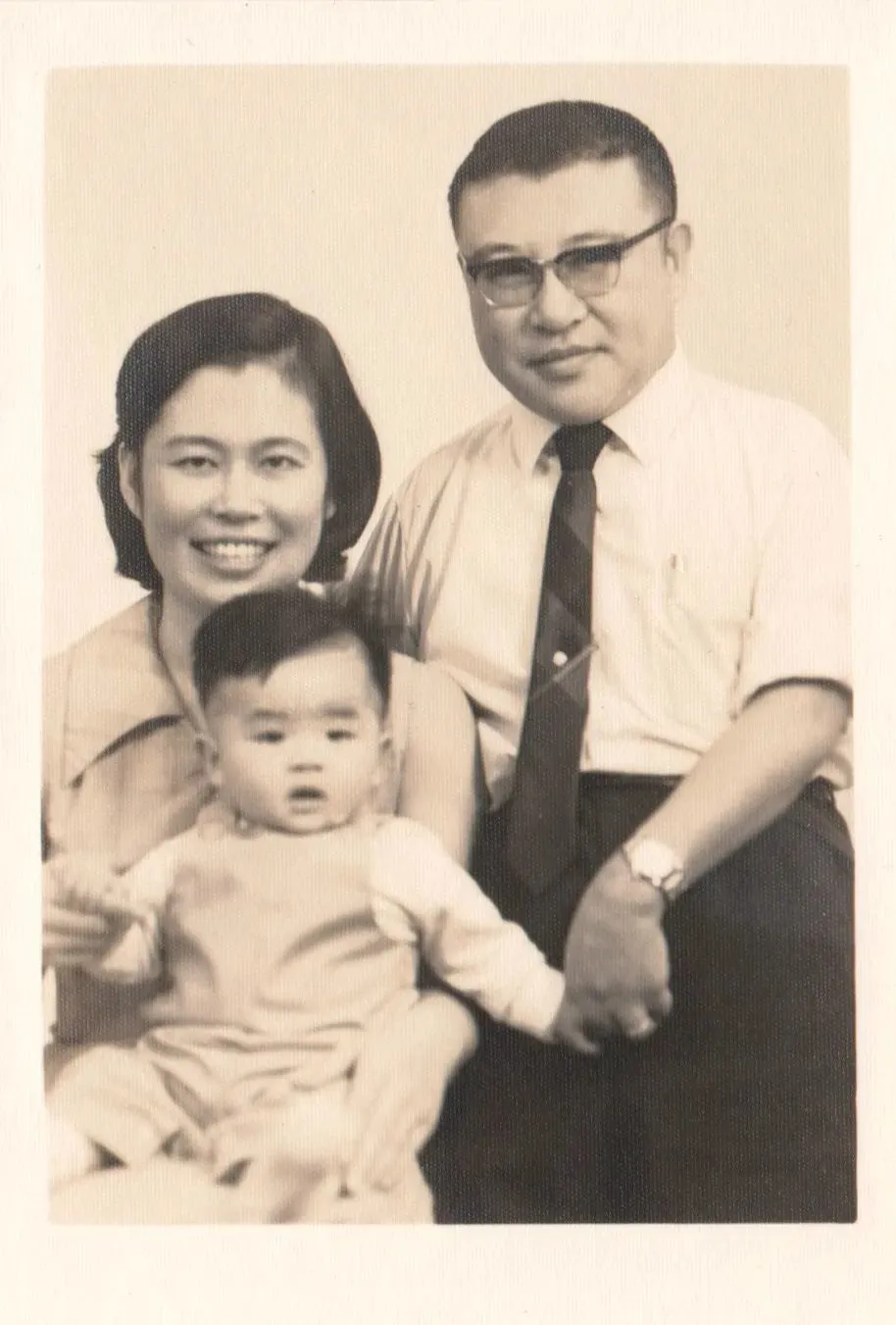

上图:1969年,许倬云家庭合影;下图:许倬云与妻子结婚及婚后合影

在史语所任职期间,许倬云遇到了一生的重要伴侣:刚刚从台大历史系毕业两年的孙曼丽。两人从师生变成情侣,最后在1969年步上红毯。提到太太,许倬云对她在生活、学术上对自己的帮助充满感激,“我这辈子有三个最重要的‘守卫天使’,就是母亲、弟弟、太太。母亲生我养我,弟弟扮演了我的手脚,太太更是全心全意为我付出、跟我合在一起”,“所以我说自己是一辈子幸运:老天起初对我不好,不过后来对我真是非常好。”

三、中西之间

1970年,许倬云以访问学者身份到美国匹兹堡大学任教,他的研究方向逐渐聚焦于中国古代史,尤其是先秦史和汉代史。在日常任教外,他也参加了不同文明的联合研究活动,这对他的研究和思考方向均产生了非常重要的影响。为读者所熟悉的王小波,在1984年到匹兹堡大学东亚研究中心做研究生时的导师正是许倬云。

在中西文化之中成长起来的许倬云,他的学习和研究,始终是在学科与学科之间的结合、文化与文化之间的比较,中西结合是他治学的更大特点。许倬云的历史研究基本可划为三大类别:社会史、文化史和“中-外”关系。在社会史研究方面,许倬云关注社会的流动现象,不仅在横向上表现一个时期的社会状态,并将这些画面叠架起来,从纵向上比较前后的变化,借以认知社会的发展过程。

文化史研究方面,许倬云认为文化的特色既是选择的结果,也是延续的过程,由延续性所形成的一个文化特征,是区别于其他文化的重要因素。每个文化在形成自己的特色之后,不断延续,也不断进行修正,这种改变是缓慢而微小的,以致在短时期内,更容易展现的是其延续性,而非因长期修改得到的断裂性。他将中国古代文化的特质概括为“三原色”:以亲缘为主的团体结合方式,以精耕细作为特色的农业经济,以儒家理念为指导的文官体制。这“三原色”是许倬云上溯中国文化,通过比较得出的中国古代文化的显著特质,同时也是中国维系自身团结统一的保障。他认为今天的中国文化需要扬长避短,既要立足本民族,寻找中国文化立足点,另一方面也当为世界文化的发展做出贡献。

《我者与他者——中国历史上的内外分际》(三联书店,2010)一书是许倬云关于“中-外”关系最系统、全面的概括之作。许倬云认为,“中国”既是一个政治、文化综合体的代表,同时又是一个长时期变化改造过程的呈现,它占有空间和时间的双重坐标。许倬云从时间的纵轴上横切出不同的“中国”剖面,由不同的“中国”形象出发,分析出历史时期不同“中-外”关系,界定出多样的“我者”和“他者”,叠加出整个“中国”丰满的“中-外”关系内涵。而梳理中国历史上“我者”与“他者”、“中-外”关系的内涵,借以认识中国这一复杂共同体的转合、流变过程,实际是为认识今天的中国与世界服务的。

“我们人类曾经同源,经过扩散于各处后,又正在聚合为一个共同的社会体。各处人类曾走过不同的途径,又终于走向共同的方向。我们曾有过自己的历史;这些独特的历史,又终究只是人类共同历史中的不同章节。”

许倬云的关注点虽然始终在中国古代社会,但他的眼光从未局限在一个时期、一个国家,“要拿全世界人类走过的路,都算作我走过的路之一”,这也是他认为中国历史在向前发展时应该有的胸襟。

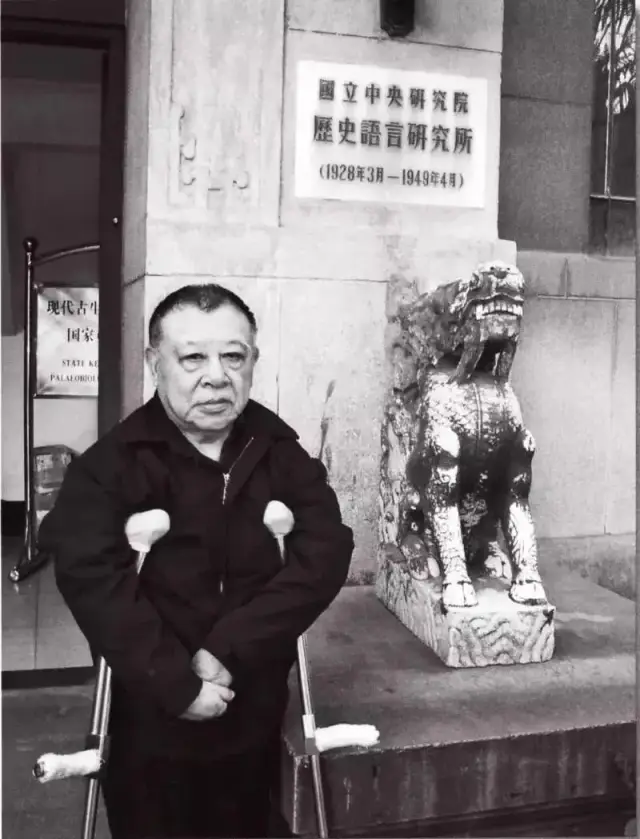

许倬云在南京中研院史语所旧址

四、历史与当下

谈知识分子:

我们面临的今日世界,只有专家没有知识分子。以美国的学术界与同时代的欧洲学术界相比,美国学术界缺少知识分子。美国的知识分子在作家、记者与文化人之中,不在堂堂学府之内。学府里只见专业教师、专业研究者,他们只问小课题,不问大问题,也很少有人批判、针砭当代,更悬不出一个未来该有的境界。他们只看见保守与自由的对抗,却不再提问“自由”该如何从新界定?

……

谈西方文明:

到了今日,个人主义已经发展到难以修补的地步:人有充分的自由,但人对别人几乎可以没有责任。这一情况,造成了最近几次大的经济危机,因为人与人彼此不再信任。社会将近解体,甚至家庭可以不存在,夫妇、亲子之间缺少亲密的相许。在这种情况下,一个社会将只有满足欲望的掠夺,而没有彼此扶持的互助,这是西方文明正在面临的重大缺失。

(陈心想:《倚杖听江声——许倬云教授访谈录》)

谈今天“人”的境况:

现在全球性的问题是人找不到目的,找不到人生的意义在哪里,于是无所适从。而世界上诱惑太多,今天我们的生活起居里,有多少科技产品,这些东西都不是家里自己做出来的,都是买的。今天你没有金钱,你不能过日子。必须要过这种生活,就不能独立,既然不能独立,你就随着大家跑,大家用什么,你跟着用什么。

尤其今天的 *** 空间里,每个人彼此影响,但是难得有人自己想。听到的信息很多,但不一定知道怎么拣选,也不知道人生往哪个方向走,人生活着干什么。只有失望的人,只有无可奈何之人,才会想想我过日子为什么过,顺境里面的人不会想。而今天日子过得太舒服,没有人想这个问题。

(许倬云2020年3月《十三邀》访谈)

参考资料:

[1]许倬云 李怀宇:《许倬云谈话录》,广西师范大学出版社,2010年。

[2]陈心想:《倚杖听江声——许倬云教授访谈录》,《书屋》2017年第2期。

[3]唐小兵:《与民国相遇》,生活·读书·新知三联书店,2017年。

[4] 陈慧娟:《许倬云史学思想研究》,硕士学位论文,安徽大学,2016年。

[5]许倬云 许知远:《许知远对话许倬云》,《十三邀》第四季第八期,2020年3月。