前不久的上海书展上,“鲁迅同款毛背心” 不仅广受年轻人的喜爱,还得到了莫言、马未都、赵冬梅、贾平凹著名作家、学者的推荐。社交平台中的“鲁迅同款毛背心”相关话题阅读量突破2亿,已跃升为今年以来最为出圈的文化符号之一。

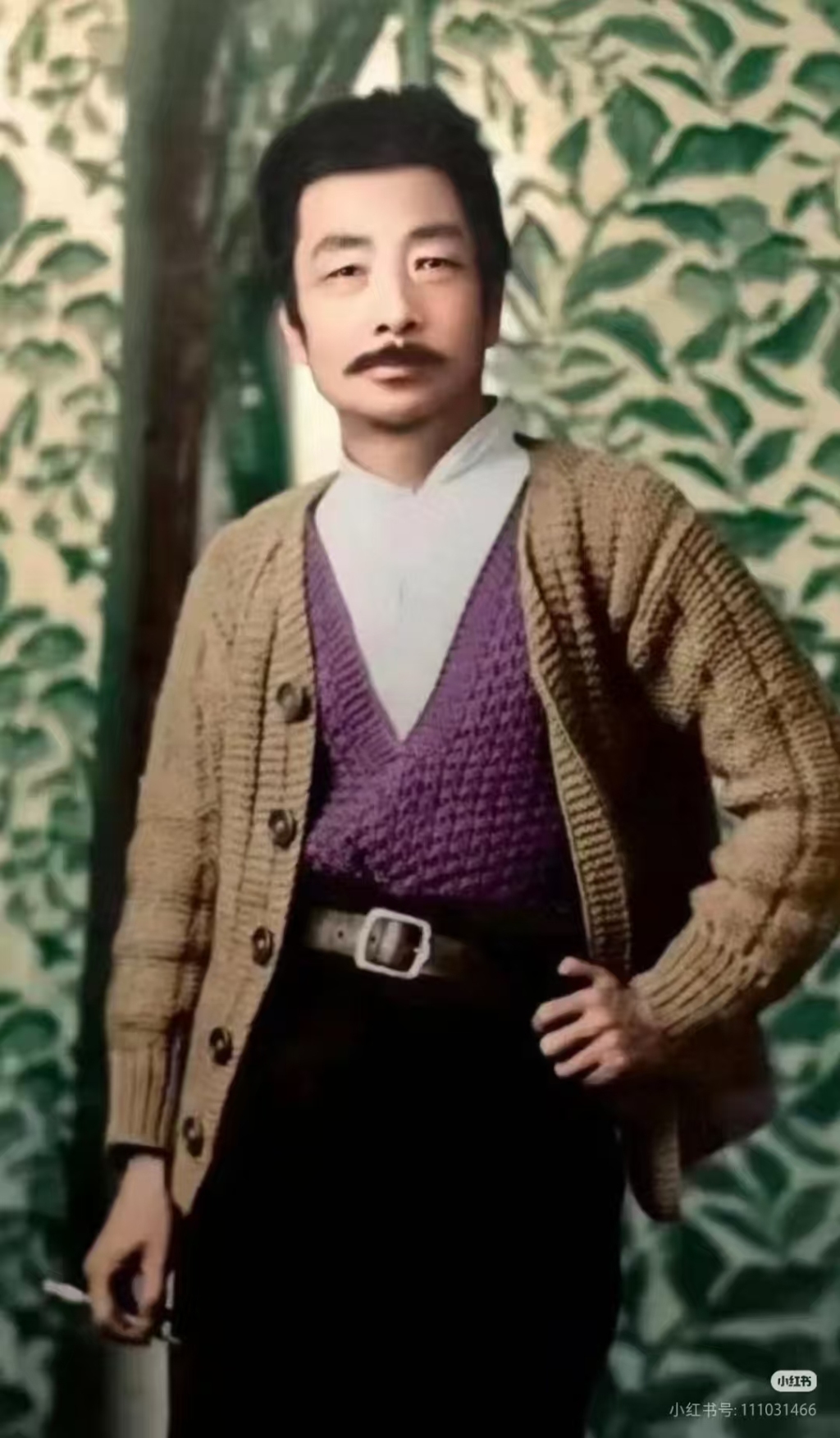

据了解,这款文创产品的原型来自1930年鲁迅的一件标志性穿搭——紫色绞花针织背心,原件现珍藏于鲁迅纪念馆,系许广平在广州亲手编织,并寄到上海。鲁迅十分喜欢这件背心,曾穿着它上课、会友、拍照、伏案写作,“不仅成为时代洪流中一抹温柔的注脚,也是许多读者心目中鲁迅先生的标准形象之一”。

紫毛衣在上海书展

毛背心的爆火并非偶然,它既反映了公众对于鲁迅的喜爱与崇敬,也展现出当下文创消费的巨大潜力。这款“鲁迅系列·大先生的毛背心”,就是由人民文学出版社旗下文创品牌“人文之宝”推出的文创产品。

时下,市场中与鲁迅有关的文创产品数量并不少。设计出幽默风趣、青春时尚的文创产品可以让鲁迅以更多元、更有趣的形式被人们接受,打破过去鲁迅先生过于“严肃”的刻板印象,但更关键的问题仍然是,文创产品能否准确定位和把握鲁迅先生所代表的时代精神。

就拿“鲁迅同款毛背心”来说,它的走红绝不仅仅是因为“实用”“保暖”,不仅仅是因为鲁迅先生的“时尚”“潮流”,而是因为毛背心所承载的情感重量——毛衣是许广平织的,原来那个年代爱的表达,也可以是这样一针一线的深情。

也就是说,一件毛背心让人们看到了鲁迅先生在批判、战斗之外,还拥有浓浓的人情味。其实,鲁迅先生的文学创作之所以伟大,是因为他始终深切关注他人的苦难,一直在为建设一个更美好的世界而努力。穿上同款毛背心的年轻人,不只是为了“赶潮流”,也是为了传承鲁迅先生的人文关怀精神。

鲁迅经典穿搭

由此引出的思考是,人们应该如何看待文创产品的实用、审美价值与其文化属性之间的关系?

近年来,许多文创产品诞生于非常优质的文学资源,一旦其进入市场,就不可避免地要面临“二次创作”的问题。比如,精选林黛玉“怼人语录”的黄铜书签、取自文豪交往趣事的CP包等产品等曾成为市场的热点。

一方面,它们用轻松表达的文化符号,拉近了普通消费者与严肃文化之间的距离感,但另一方面,如果没有把握好“分寸”,就有可能消解经典的文化意义,让其沦为格调不高的娱乐化产物。

事实上,我们不妨将文创产品视作文化传播的“轻骑兵”,它与文化的关系不应该是互相竞争、非此即彼,而是共同织就一张覆盖多元场景的传播 *** 。当文化以新的载体呈现后,本身便已经完成了一定的传播使命。

比如,那些买下“鲁迅同款毛背心”的消费者,也许一开始只是出于“好玩”“有趣”的心理,但如果他们能借着这个机会去进一步理解鲁迅先生的人文精神,那就是一件好事。

就此而言,无论是经典作品还是文创产品,其核心仍在于满足人们的精神需求。文创产品正在用一种更包容、多元的姿态,让经典文化成为公众,尤其是年轻人日常生活的一部分。但同时,不管是什么样的文创产品,都必须准确地阐释、把握人物和物品背后所蕴含的文化意义。

因此,文创产品可以让文化以更平等、更亲切的方式存在,但它要获得真正意义上的永恒生命力,必然需要不断挖掘名人、作品所承载的历史内涵和文化精神,需要连接那些热爱文化与生活的“读者型消费者”。